Même du vivant de sa mère, le comte du Broutay avait, pour des questions d’intérêt, causé mille ennuis à son beau-père bien plus, on voit dans des recueils judiciaires de l’époque, qu’à un certain moment, il alla même jusqu’à vouloir faire assassiner ce dernier.

En 1671, messire Jacques de Stuert de Caussade, père de Madame de La Vauguyon étant mort, peu de temps après, son petit-fils prétendit que le défunt avait fait un testament en sa faveur et que sa mère avait supprimé ledit testament. Il fit informer contre elle et enfin, par arrêt du Parlement de Bordeaux, du 6 Septembre 1674, il fit juger que tous les biens dont messire Jacques de Stuert avait pu disposer, au temps de sa mort, lui seraient acquis à lui, son petit-fils.

Ces biens devaient lui appartenir, suivant des termes juridiques de l’époque, en vertu de la substitution portée par ce prétendu testament, et ce, sans distinction de la quarte trébellianique ; il fut ordonné que Madame de La Vauguyon jouirait de ces biens pendant sa vie, à la charge de payer une pension de 4.000 livres au sieur de Saint-Mégrin, son fils.

Ce furent sans doute ces questions d’intérêt qui amenèrent les trois tentatives d’assassinat relatées dans les pièces suivantes :

« Mémoire pour messire André de Béthoulat de Caussade, comte de La Vauguion intimé, contre Messire Nicolas de Quelen, marquis du Broutay et de Saint Mesgrin, et Pierre Le Breûil, dit Le Brun, appellans. »

Le sieur de Saint-Mesgrin est accusé et convaincu d’avoir attenté deux fois à la vie du sieur comte de La Vauguion, son beau-père, il faut voir si cela n’est pas justifié.

« La haine que le sieur de Saint-Mesgrin a conceüe contre sa mère et contre son beau-père, les persécutions qu’il leur a faites, ses entreprises dans leurs terres par des violences d’un esprit fort emporté, et les procez qu il a contre eux sont trop bien justifiés et sont autant de preuves du dessein de l’assassinat qu’il a entrepris contre la personne de son beau-père.

1° Le premier assassinat fut commis le 12 Décembre 1676, par le sieur de Saint-Mesgrin, en la personne du sieur comte de La Vauguion, dans la rue de Grenelle. Il est justifié, plus clair que le jour, que ce fut le sieur de Saint-Mesgrin qui alla chercher le sieur comte de La Vauguion, en tous les lieux où il crut qu’il pouvoit estre, avec un empressement qui marquoit un furieux dessein.

Ils se rencontrèrent en la rüe de Grenelle, ils s’entretinrent quelque temps de leurs différens, pour lesquels ils estoient en terme de compromis. Le froid les fit entrer dans l’advenue de la dame d’Assigny ; le cocher de celte dame les vit en passant et entendit que le sieur comte de La Vauguion uzoit de termes doux et moderez, le sieur de Saint-Mesgrin, jeune homme emporté, croyant que l’exercice actuel de l’académie luy donnoit de l’advantage, mit l’espée à la main et en porta des coups, dont la culotte et les gants du sieur comte de La Vauguion furent percez. Le sieur comte de La Vauguion fut obligé de se mettre en deffence ; le cocher de la dame d’Assigny entendit le ferraillement des espées : un jeune homme qui estoit à une fenestre, vis-à-vis l’advenüe, vit le conflit.

L’advantage demeura à la justice ; le sieur comte de La Vauguion arresta la fureur de son beau-fils et en se saisissant de son espée, obligea le sieur de Saint-Mesgrin de la luy lascher et de luy demander la vie, en luy appuyant la sienne sur la gorge ; le jeune homme se relira en silence et se jetla dans son carrosse, comme un homme confus qui a manqué son coup.

Le sieur comte de La Vauguion, qui ne pouvoit avoir que de la douleur de son misérable advantage, se contenta d’emporter les deux espées et d’aller chercher du conseil de ce qu’il avoit à faire en une si fascheuse conjoncture, contre son beau-fils ; il va chez le sieur Le Moyne, son advocat au Conseil, qui demeuroit près l’eschelle du Temple, pour scavoir ce qu’il feroit ; on s’adressa au commissaire le plus proche qui se trouva estre le commissaire Gorillon, voisin de Le Moyne, pour recepvoir la plainte du sieur comte de La Vauguion.

2° Le deuxième assassinat est encore plus noir et plus atroce. Le sieur de Saint-Mesgrin qui cherchoit à se défaire de son beau-père qui l’incommodoit, attire des soldats pour l’assassiner, il se sert pour cela du ministère du nommé Brun, son valet, et il lui donne pour ce suject, quarante pistoles : le complot est fait en la présence d’un nommé Reillac ; Le Brun s’adresse à un nommé Saint-Michel, soldat, avec lequel il compose pour l’assassinat du sieur comte de La Vauguion ; la somme fut mise entre les mains des soldats qui vinrent dire qu’ils avoient fait le coup.

Il est vray que Saint-Michel se contenta de prendre l’argent et ayant orreur d’une action si noire, advertit le sieur comte de La Vauguion, et que le coup manqua ; mais l’action n’est pas moins criminelle, pour n’avoir pas été exécutée.

Le Brun a reconnu le fait et a esté condamné aux galères ; on ne peut pas concevoir que Le Brun estant coupable et reconnoissant que c’est le sieur de Saint-Mesgrin, son maistre, qui luy a commandé cette action, le maistre puisse estre absous, lorsqu’on condamne le valet aux galères.

Le corps du délit est certain ; on a attiré des soldats pour assassiner le sieur comte de La Vauguion, on leur a distribué quarante pistoles pour cela, c’est le valet du sieur de Saint-Mesgrin qui a fait le complot, ce valet n’a voit pas d’animosilé en son particulier contre le sieur comte de La Vauguion et n’avoit pas vaillant quarante pistoles, pour les employer à faire assassiner le sieur comte de La Vauguion, pour son plaisir. Il y a preuve que c’est le sieur de Saint-Mesgrin qui les lui a données pour cela ; il y a preuve que Le Brun a dit que c’estoit pour vanger un homme de quallité qui avoit receü un coup d’espée dans la gorge et qu’il a nommé mesme à quelques-uns le sieur de Saint-Mesgrin.

La proposition d’attirer des soldats pour assassiner le sieur comte de La Vauguion fut faite par ledit sieur de Saint-Mesgrin, en présence de Reillac. On a decrété contre Reillac et lorsqu’on a esté pour le prendre, il a fait une telle rébellion qu’il s’est évadé, nonobstant les efforts du prévost de Cognac, comme il paroît par un procez-verbal du 8 Mai 1677.

3° Mais voicy encore une action du sieur de Saint-Mesgrin, qui est aussy atroce que la précédente.

Lorsqu’il voit Le Brun arresté et que le complot de l’assassinat est découvert, il veut donner le change et suppose que le sieur comte de La Vauguion l’avoit voulu assassiner.

Voicy le stratagesme dont il se sert pour cela: un nommé Renauldet, confident et homme d’affaires du sieur de Saint-Mesgrin, épie dans la rue du Colombier le nommé Petitjean, laquais dudit sieur comte de La Vauguion, qui revenoit de chez une blanchisseuse, quérir du linge pour son maistre ; il l’aborde et luy propose de faire tenir une lettre à la demoiselle de Saint- Mesgrin, sœur dudit sieur de Saint-Mesgrin, qui est auprez de Madame sa mère, afin de la rendre médiatrice des différens qui estoient entre ledit sieur de Saint-Mesgrin et le sieur comte de La Vauguion, et pour ce suject, il luy dit de venir quérir la lettre en l’académie, où estoit le sieur de Saint-Mesgrin.

Pour l’y mieux engager, il le fit entrer et boire dans un cabaret, au sortir duquel ils rencontrèrent les nommez Masson, nourrissier dudit sieur de Saint-Mesgrin, et Duval, son valet, qui obligèrent ce valet à venir à l’académie ; ce laquais estant à la porte de la chambre, le sieur de Saint-Mesgrin paroiten robe de chambre, s’écrie qu’on l’assassine. Incontinent, Masson et Duval qui estoient attitrez pour cela, saisissent le laquais et le linge du sieur comte de La Vauguion, qu’il portoit, pour dire que c’estoit l’auteur de l’assassinat. Le commissaire Le Maistre se trouve sur le champ pour en informer, on représente un Cousteau tout neuf de la fabrique de Binch, dont on suppose que le laquais a esté trouvé saisy.

On mène ce Petitjean, laquais, en prison, il est interrogé ; ce pauvre garçon déclare la chose ingénument, comme elle s’est passée, il demeure quatre mois prisonnier. Le sieur de Saint- Mesgrin, qui a esté depuis dans la mesme prison a fait tout ce qu’il a pu pour le suborner, luy a fait offrir de l’argent et qu’il donneroit au père de ce garçon de quoy vivre. Mais enfin, il ne s’est pas trouvé la moindre preuve pour appuyer cette supposition, l’innocence est demeurée victorieuse, et ce laquais a esté absous, par la sentance du 6 du mois d’Aoust 1677.

3° Enfin, l’endurcissement du sieur de Saint-Mesgrin dans le cruel dessein qu’il a machiné de faire assassiner le sieur comte de La Vauguion paroit encore, par la subornation qu’il a voulu faire, mesme dans la prison, de la personne du sieur d’Aleneon, mousquetaire, pour tuer ledit sieur comte de La Vauguion, à son retour de l’armée, sous la promesse qu’il récompenserait cette action exécrable de deux cens pistoles. Il va preuve de cette dernière démarche, par l’information failte par le commissaire Gorillon, en exécution de la sentance du Chastelet : le sieur de La Vauguion, depuis l’appel interjetté par le sieur de Saint-Mesgrin, présente sa requeste, à la Cour, pour faire ordonner que cette information sera continuée par tel de Messieurs qu’il plaira la Cour de commettre, pour estre jointe au procez. Il espère que la Cour y fera une sérieuse réflection en jugeant.

Voilà, en peu de mots, une partie de la conduilte du sieur de Saint-Mesgrin, dont il y a preuve. Tous les discours ampoullez de son deffenseur ne pourront pas déguiser la vérité ny détourner la justice.

Signé : M. Dorat, raporteur. Prieur. »

Dans la Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV, publiée par Depping, on trouve la solution qui intervint dans cette affaire.

« Aprez l’ordre que vous m’avés faict l’honneur de m’adresser, je croy que vous me permettras la liberté que je prends de vous rendre compte de ce qui s’est passé en l’affaire de M. de La Vauguion. Elle a esté jugée le 12 de ce mois, et nonobstant les grandes sollicitations de beaucoup de personnes de quallité qui prenoient part dans les interetz de M. de Saint-Mesgrin, et par lesquels de jeunes conseillers, comme ceulz du Nouveau Chastelet, se laissent souvent esblouir, le sieur comte de La Vauguion a esté deschargé de l’accusation que le sieur de Saint-Mesgrin avoit faictc contre luy, de l’avoir assassiné de sa propre espée, avec despens et à l’esgard de la plainte du sieur comte de La Vauguion contre le sieur de Saint-Mesgrin et son valet d’avoir comploté à le faire assassiner, le valet est condamné en 5 ans de galères et 300 livres de dommages et interetz, et aux despens, et à l’esgard du sieur de Saint-Mesgrin, ordonné, qu’il sera plus amplement informé pendant deux mois, pendant lesquels il tiendra prison.

Je puis vous dire, Monseigneur, qu’en ce dernier chef, les juges ont entré en considération de la quallité des partyes et que c’estoit un beau-père et un beau-fils, qu’il estoit difficile de nolter par quelque condamnation, sans faire porter à l’autre une partie de l’injure, par les sentimens de la nature, quoyque le sieur de Saint-Mesgrin ne paroisse pas avoir mérité tous ces mesnagemens par sa conduitte. »

D’après ces lignes, il est assez probable que, après ses deux mois de prison, le beau-fils du comte de La Vauguyon fut remis en liberté, les parties furent renvoyées dos à dos, et que seuls, de misérables comparses furent les victimes des dissentiments de leurs maîtres.

Après la mort de Madame de La Vauguyon, les choses semblent s’être encore envenimées, si l’on en juge par les lettres que le comte du Broutay écrivait au maréchal de Noailles, et qui sont conservées dans la correspondance de la mère de ce dernier.

« A Saint-Mesgrin, ce 23 Octobre 1693.

Je suis au comble de la douleur, Monseigneur, vous en apprandrés le sujet, par le mémoyre que je prands la liberté de vous envoïer ; il contient des choses si horribles que je n’ay pas eu la force de les escrire, mais je l’ay signé, pour marque qu’il n’expose rien que je ne prouve cléremant. Je n’ay de consolasion qu’en Dieu et que dans l’espérance de l’honneur de vostre protecsion ; je vous supplie très humblement de me l’accorder et de me donner vos conseils sur ma conduitte et sur ce que je doi faire pour la punision de ceux qui ont traité si indignement Madame de La Vauguion ; je travaille à procurer à son âme toutes les prières dont elle a besoin et à son corps tous les honneurs qui luy sont dëus.

Je seray toujours, Monseigneur, vostre très humble et très obéissant serviteur.

La Vauguion.

Si vous m’honnorés de vos lettres, Monseigneur, mon adresse est toujours à Angoulesme. »

Du même au même :

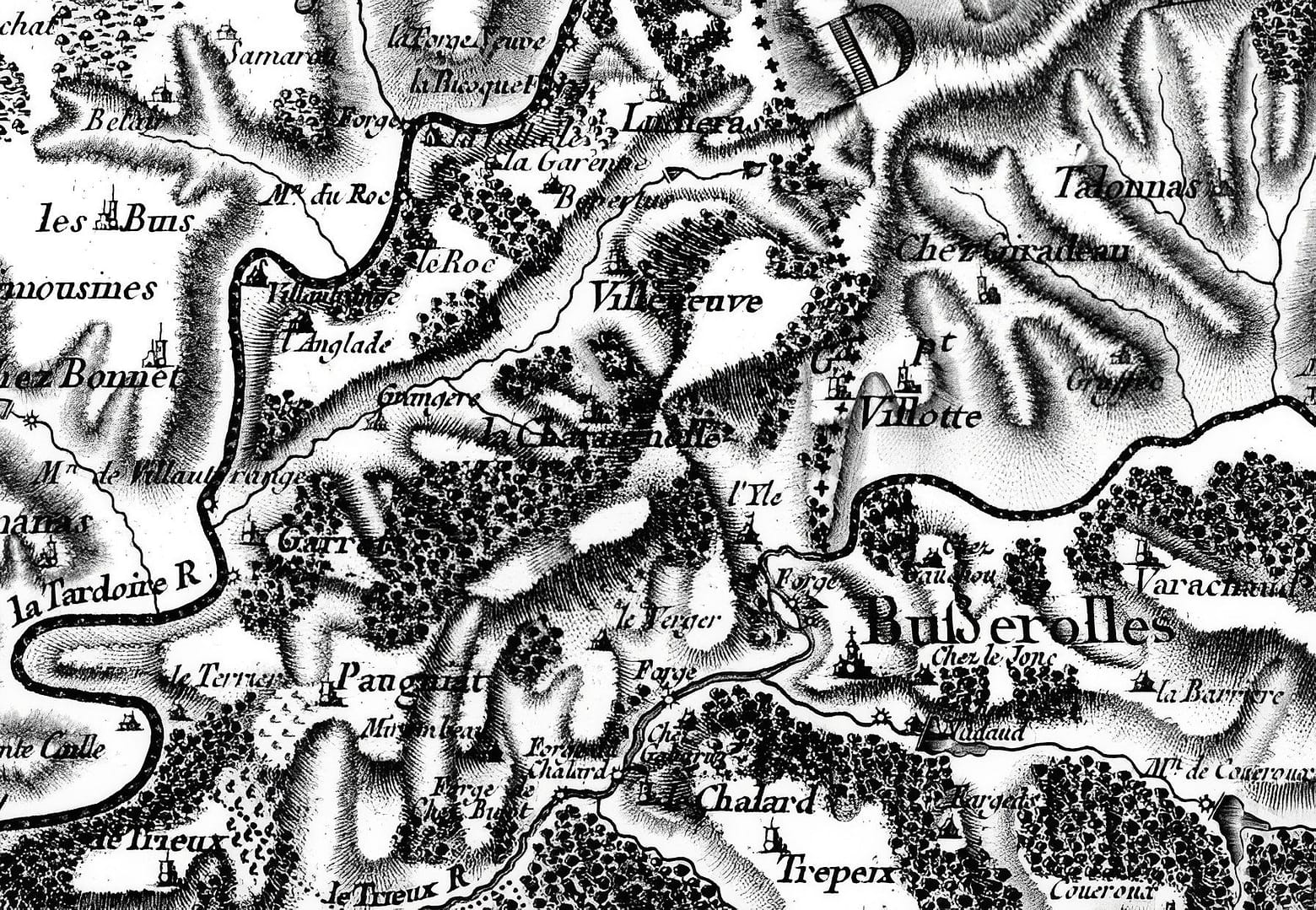

« A La Vauguion, près Angoulesme, ce 31 Octobre 1693.

Vous honnorant plus que personne du monde, Monseigneur, je ne veux pas manquer de vous justifier ma conduitte dans des démarches de devoir, je prand la liberté de vous envoïer une copie du procez-verbal des juges de Saint-Mesgrin, dans lequel vous verés que j’ay commancé de randre mes derniers devoirs à Madame de La Vauguion du mieux que, huit jours de bans et un grand dénuement qui est en Xaintonge, des choses nesecères à une parëlie cérémonie, me l’ont peü permettre.

Dans le mesme jour de ce procez-verbal, je suis parti pour me randre icy, ne pouvant avoir la force de coucher dans le chasteau de Saint-Mesgrin, pendant que le corps de ma mère y sera, et au lieu de la garnison de religionères mal convertis que M. de Fremanteau avoit dans ce chasteau, je n’ay lessé qu’un de mes gens avec ses deux valets, auprès du corps de ma mère, et deux recolets qui resteront toujours auprès du corps de ma mère, jusqu’à ce que je l’aie fait porter avec toute la pompe posible au couvant des recolets de Bourdeaux, sépulture et de la fondasion de la Maison de Saint-Mesgrin ; cependant, je n’oublie ni prières ni aumosnes pour le repos de son âme.

J’atand avec une impasiance extresme l’honneur de vos conseils, sur la maniere dont je me doi conduire pour la poursuitte de l’inouïe cruauté dont on a uzé envers Madame de La Vauguion, car j’y orai toujours une entière soumission et je seré seûr de ne manquer jamès, en les suyvant.

Je suy toujoure, avec le respec que je vous doi, vostre très humble et très obéissant serviteur.

La Vauguion. »

Du même au même :

« A La Vauguion, près Angoulesme, ce 9 Novambre 1693.

M. de Frementeau ne se lasse point, Monseigneur, de me persécuter, il veut que ce soit la seule succession que j’aie de ma mère, il vient de faire à M. de Torcy la plus efrontée suposision qui fut jamès. Je vous suplie de vous faire lire la lettre de M. de Torcy et ma réponse, je n’ay pour moy que le thémoignage de M. l’évèque de Xaintes, de M. l’Intendant de Guyenne et de tout le présidial de Xaintes, et j’ay creu devoir atandre un ordre électif du Roy, pour abandonner le chasteau de Saint-Mesgrin qui est à moy, par des arrests de substitusion que vous jugeastes vous mesme que je ne devès pas compromettre.

Je vous suplie, Monseigneur, de parler pour moy à M. de Torcy, mais j’ay receu, Monseigneur, une consolasion extrême par la lettre que Madame vostre mère vient de m’escrire et par l’espérance qu’elle me donne que vous me continuerez l’honneur de vostre protecsion dont jay tant besoin et dont jay vëu tant d’effects et celuy de vos conseils que je suyvrai toujours aveuglément, vous faisant le mestre absolu de mes vollontés, car je suy au dernier point, Monseigneur, vostre très humble et très obéissant serviteur.

Signé : La Vauguion. »

Pour en finir avec le comte du Broutay, on lit dans Moreri : « il fut illustre par sa piété, par son esprit, par les connais sances les plus sublimes et par sa magnificence. Il fonda dans la ville de Tonneins le couvent des religieux du Tiers-Ordre, et fit faire à ses frais plusieurs missions pour tâcher de ramener dans le sein de l’Eglise Catholique les religionnaires de ses terres et en reçut des remerciments de la part du roy. Il fit une alliance digne de sa naissance, en épousant, le 1er Octobre 1703, et du consentement de Sa Majesté, porté sur son contrat de mariage : Madeleine de Bourbon (morte à Paris, le 29 Novembre 1738), fille de Louis de Bourbon, comte de Busset, baron de Chastus, lieutenant général d’artillerie, et de Madeleine de Bermondet ».

Le comte du Broutay mourut à Versailles, le 8 Janvier 1725.

Voici sa descendance: I. 1° Louis, mort en bas âge ; 2° Antoine Paul Jacques, né le 7 Juillet 1706, prit part à la bataille de Fontenoy, fut nommé lieutenant général, le 10 Mai 1748, gouverneur de Cognac en 1750, chevalier des Ordres du roi, en 1753. Louis XV le créa duc de La Vauguyon, par lettres patentes du 25 Août 1758 et lui donna la charge de premier gentilhomme de la chambre du dauphin (Louis XVI) et du comte d’Artois. Il mourut à Versailles, le 4 Février 1772, laissant de son union avec Marie Françoise de Béthune Charost : 1° N…, morte en bas âge, et 2° Paul François, qui suit.

II. Paul François, duc de La Vauguyon, né le 30 Juillet 1746. Il fut menin du roi Louis XVI et succéda à son père dans le gouvernement de Cognac. Il fut envoyé en 1776 comme ambassadeur auprès des Etats-Généraux des Provinces Unies, d’où il passa ensuite avec le même titre et le grade de maréchal de camp, à la cour de Madrid. Révoqué en 1791, il continua de résider en Espagne et ne quitta ce pays qu’en 1793, pour aller rejoindre à Vérone, Louis XVIII, dont il fut pendant deux ans l’un des quatre ministres ; à la Restauration, il fut nommé lieutenant général et appelé comme ancien duc et pair à siéger au Luxembourg. Il avait épousé à Paris, le 14 Octobre 1766, Marie Antoinette Rosalie de Pons, née à Paris, le 11 Mars 1751, fille de Charles Armand de Pons, brigadier des armées du roi, et de Gabrielle Rosalie le Tonnelier de Breteuil. Le duc de La Vauguyon, veuf le 4 Décembre 1834, décéda 14 Mars 1838, ayant eu de son mariage :

III. 1° Paul Maximilien Casimir, né le 20 Juin 1768, décédé à Paris, le 30 Novembre 1819, sans laisser de postérité, de Constance Florence de Rochechouart Faudoas, née à Paris, le 4 Mars 1771, divorcée en 1794 et remariée à Jean Louis René, vicomte de Cayeux.

2° Paul Yvon Bernard, qui suit.

3° Marie Antoinette, née à Paris, le 5 Février 1771, décédée à Paris, le 13 Août 1807, mariée le 29 Septembre 1787, avec Alexandre, prince de Bauffremont, pair de France.

4° Pauline Antoinette, née à Paris, le 14 Mai 1783, morte à Auteuil, le 10 Février 1829, mariée avec Joseph Marie, prince de Savoie Carignan.

IV. Paul Yvon Bernard, duc de La Vauguyon, prince de Carancy, né à Paris, le 25 Février 1778, élevé en Espagne où il servit d’abord quelque temps dans la Légion Etrangère, rejoignit comme volontaire l’armée française à Austerlitz, et devint aide de camp du grand duc de Berg. Il suivit à Naples, en 1809, le roi Joachim Murat, qui le nomma général de division et colonel général de l’infanterie de la garde. Rentré en France en 1815, il fut maintenu dans son grade, en vertu de l’ordonnance rendue en faveur des officiers français passés au service de Naples. Il mourut dans une situation des plus précaires, le 24 Janvier 1837, sans alliance, et avec lui s’est éteinte la race des Quélen, ducs de La Vauguyon.

Source : Vie publique et privée d’André de Béthoulat, comte de La Vauguyon, ambassadeur de France (1630-1693), d’André-Félix Aude.