Dans son bel ouvrage, avec planches en lithochromie : Les Régiments sous Louis XV, M. Lucien Mouillard fait figurer en première ligne l’uniforme des gendarmes de la maison du roi.

Il n’en était pas de plus brillant.

Vêtus de fin drap rouge avec retroussis de velours noir et broderies d’or, portant en plastron la cuirasse de fer bruni niellé d’or, équipés et montés avec le plus grand soin, les gendarmes de la garde, dignes précurseurs des grenadiers à cheval de la garde impé. riale, étaient comme la fleur de la cavalerie française.

Leur compagnie, créée par Henri IV, avait le premier rang dans l’ensemble des corps qu’on appelait la Maison rouge. Le roi en était le capitaine, et son capitaine-lieutenant servait toute l’année à la Cour. Depuis 1673, le capitaine-lieutenant était pris parmi les membres de la famille de Rohan.

Comme tous les maîtres ou cavaliers de la maison du roi, les simples gendarmes que leur capitainelieutenant appelait « compagnons », avaient rang d’officiers.

Pour être admis parmi eux, il fallait en principe avoir déjà servi comme officier dans un corps de ca. valerie, et les dames de la Cour concouraient aux présentations : on doit penser que leurs choix étaient des mieux justifiés.

Après vingt ans de service dans la Maison rouge, une ordonnance royale conférait la noblesse personnelle à ceux qui ne la possédaient pas.

Dans les batailles, sous Louis XIV et sous Louis XV, au moment décisif, les gendarmes, avec les chevaulégers, les mousquetaires et les autres cavaliers de la Garde, chargeaient – tels les cuirassiers de MontSaint-Jean, tels les derniers Berchény au soir de Sedan — « tant qu’on voulait et tant qu’il en restait ».

A Ramillies en 1706, dans une charge destinée à couvrir la retraite de l’armée, le sous-lieutenant prince de Rohan était tombé percé de balles sur le front de la compagnie.

A Dettingen en 1743, dans le désarroi général, tandis que les gardes françaises, se jetant à la nage dans le Mein, y méritaient le surnom de « canards du Mein », les gendarmes rouges, restés les derniers sur le champ de bataille, avaient laissé bien des leurs sur le terrain.

En temps de paix, chargés du guet aux abords de la résidence royale, ils étaient véritablement à l’origine la garde, dont parle le poète Malherbe, et qui veille aux barrières du Louvre. Plus tard, un hôtel dépendant des domaines de la Couronne à Versailles leur avait été concédé.

Ils disparurent par voie de réforme le 30 septembre 1787, onze ans après les mousquetaires. Dès l’année 1776, ils avait été réduits au chiffre de cinquante hommes par un ministre économe et novateur, M. de Saint-Germain. Un vent de suicide semblait dès lors souffler sur la vieille monarchie. A la veille de la Révolution, dont les signes avant-coureurs se multipliaient, elle licenciait ses meilleurs défenseurs, cette Garde, toute entière de pure race française, ces Compagnies rouges que le sentiment de l’honneur, le culte des vertus militaires, la pratique rigoureuse de l’obéissance passive avaient rendues inébranlables, si bien que, quand vint le grand soir annoncé par les philosophes, elle ne put opposer à l’insurrection armée que Royal-Allemand et les Gardes-Suisses.

Aux Archives administratives du département de la Guerre, sur les contrôles de la maison du roi, nous avons relevé de 1688 à 1787 la liste des gendarmes d’origine limousine. Ils étaient relativement nombreux, peut-être parce que le capitaine-lieutenant qui agréait les présentations, spécialement pour cette période, était un Rohan, et que, d’autre part, une branche de cette famille possédait en Bas-Limousin le duché de Ventadour.

C’est ainsi qu’en 1763 la compagnie était effectivement commandée par le maréchal de Soubise, ce vaincu de Rosbach dont les fautes furent exagérées par les libellistes et les chansonniers du temps et qui nommait vers la même époque un juge pour sa châtellenie d’Egletons (de Bosredon et Rupin. Sigillographie du Bas-Limousin, tome 1, page 676). On connait la ritournelle des chansonniers parisiens :

Soubise dit, la lanterne à la main :

J’ai beau chercher, où diable est mon armée ?

Elle était là, pourtant, hier matin;

Me l’a-t-on prise, où l’aurais-je égarée ?

……………………………………

En réalité, c’était un bon et brave militaire que Charles de Rohan, duc de Rohan-Rohan, prince de Soubise, pair et maréchal de France, capitaine-lieutenant des gendarmes de la Garde, seigneur du duché de Ventadour et de la châtellenie d’Egletons. Plusieurs de ses contemporains lui ont rendu justice. Il était honnête et sensé, dit M. Guizot. Mais, en 1757, dans la campagne de Saxe, il avait trouvé en face de lui le grand Frédéric, il s’était laissé surprendre par ce redoutable adversaire : en vain, se plaçant à la tête de sa cavalerie, gendarmes et dragons, il avait cherché — par des charges sanglantes — à rétablir le combat. Les faiseurs de libelles, par dessus sa tête, visérent Madame de Pompadour qui le protégeait. Il ne resta pas moins en faveur, et à Sondershausen, à Lutzelberg en 1758, à Johannisberg en 1762, il prit sa revanche. Finalement, en dehors de toute consideration d’ordre militaire, il montra un courage réel, le plus difficile à pratiquer peut-être lorsque, seul des courtisans, remplissant jusqu’au bout tous les devoirs de sa charge, fidèle au monarque qui l’avait soutenu en un jour de défaite, il accompagna Louis XV, mort, à Saint-Denis. Ce jour-là, les gendarmes qui, la torche à la main, dans une haute et calme attitude, escortèrent avec lui un cadavre empoisonné par la variole et décomposé, que tous fuyaient, se montrèrent, il faut le reconnaitre, non moins dévoués à la maison de France que leurs camarades tombés sur les champs de bataille de l’Allemagne.

Dans la liste ci-après reproduite, malgré l’orthographe, parfois inexacte, des noms de lieux et de personnes qu’il a paru nécessaire de respecter, chacun pourra reconnaitre ses proches.

La plupart des gendarmes étaient d’ancienne noblesse. Mais il est aisé de constater que parmi eux figuraient également des bourgeois, ou tout au moins des anoblis de fraiche date. Ils ne constituaient donc pas un corps fermé.

En regard de chaque nom ci-dessous indiqué, c’est la date d’admission dans la compagnie qui est mentionnée. Les adresses en province sont soigneusement spécifiées, parce qu’en temps ordinaire, les gendarmes à tour de rôle ne servaient qu’un trimestre par an, sauf à se présenter sans délai s’ils étaient convoqués.

Le contrôle manuscrit qui ne remonte pas au-delà du règne de Louis XIV, paraît, à l’origine, présenter des lacunes. Les services individuels des maîtres ou cavaliers ne sont malheureusement pas indiqués. Certains sont, au moment de leur admission, d’un âge si tendre qu’il est manifeste que leur service effectif, même limité à trois mois par an, était alors provisoirement ajourné.

L’abbé de Ventadour qui concourt aux présentations n’est autre qu’àrmand de Rohan, prince de Tournon, dit l’abbé de Ventadour, né à Paris en 1717, frère cadet du capitaine-lieutenant maréchal de Soubise. Coadjuteur de son grand.oncle, le cardinal Armand Gasion de Rohan, évêque de Strasbourg, il reçut à son tour la barrette cardinalice en 1747 et porta dès lors le nom de cardinal de Soubise. Il fut grand aumônier du roi et membre de l’Académie francaise. Il mourut en 1756. Son frère, le maréchal de Soubise, ne devait mourir qu’en 1787, l’année même où eut lieu la réforme définitive des gendarmes de la maison du roi.

Enfin, parmi les présentants et présentés figurent plusieurs membres de la famille de Combarel. Charles de Combarel du Gibanel, ser de Sartiges, était en effet, dès avant 1750, d’après la sigillographie déjà citée, grand sénéchal du duché de Ventadour et devait à ce titre être particulièrement en faveur auprès du prince de Rohan, capitaine-lieutenant de la compagnie.

1688. — Gabriel Servientis, écuyer, demeurant à Aigleton, province et gouvernement du Limosin. Son adresse est à Tulle, route de Toulouse.

1703. — Jean Joseph de la Boisserie, écuyer, seigneur du dict lieu, y demeurant bailliage de Tul. Son adresse est chez M. Rivière, conseiller au bailliage de Tul, au faubourg de Tul, présenté par Servientis.

1704. — André Mandat, écuyer, sr de Puydessus, demeurant à Limoges. Son adresse est à Limoges.

(Il résulte d’indications ultérieures que M. Mandat est devenu brigadier).

1706. — Pierre de Montfrabeuf de Razac, demeurant à Aïen, de la sénéchaussée de Brive, province de Limosin. Son adresse est à Brive-la-Gaillarde, présenté par M. de Sainte-Croix.

1706. — Louis-Joseph de Chouly, écuyer, sr de la Béchadie, demeurant au dict lieu, près Journia en Limosin, dont l’intendant est M. Rouillé des Fontaines. Son adresse est à Limoges, présenté par M. des Jommeliers (?).

1707. — Gabriel du Repère, écuyer, sr de Livron. Son adresse est à Brive-la-Gaillarde en Limosin, pour SaintRobert, au Repère, présenté par M. de la Grange.

1707. — Pierre Grandpré de Sclafer, de la ville de Turenne en Limosin, dont M. Le Brest est intendant, distance de cent lieues, présenté par M. le marquis de Volvire. Adresse : à Souillac en Quercy, route de Toulouse.

1708. — Gaspard de Boussac du Vert, écuyer, demeurant à Brive-la-Gaillarde, à la distance de cent lieues, présenté par lui-même.

26 décembre 1708. — Jean-Elie du Laurens, de la ville de Tulle, demeurant présentement à Neuvic en Limosin, à la distance de cent vingt lieues, présenté par M. de la Péronie. Adresse : chez M. de la Serre à Neuvic en Limosin, par Tulle.

24 avril 1710. — Etienne de Tranchant de Nogeat, de la paroisse Saint-Laurent-de-Gorre près Limoges, présenté par M. Mandat. Adresse : au maitre de la poste de Limoges, pour lui faire tenir.

23 juin 1710. — Jean-Joseph du Laurens de la Terrade, de Neuvic en Limosin, dont M. Dubosc est intendant, présenté par M. du Laurens, son frère aîné. Adresse : chez M. de la Serre, à Neuvic, par Tulle en Limosin.

2 juin 1714. — Louis de Lissac, écuyer, sr de Lage-Bennet en Limosin, à quatre lieues d’Ossel (sic), demeurant présentement au château d’Oleron, isle d’Oleron, présenté par luimême.

27 mai 1715. — Jean Burguet, écuyer, sr de Chauffaille, à six lieues de Limoges, dont M. Dorcey est intendant, présenté par M. de la Plagne. Adresse : au maître de la poste à Limoges, pour lui faire tenir. — M. de Chauffaille est devenu ultérieurement maréchal-des-logis.

18 mars 1720. — François Besset, sr de Vernebrune, présenté par M. de Mérinville. Adresse : à M. de la Grange, son père, pour luy faire tenir à placement, route de Poictiers à Limoges.

2 août 1720. — Jean de Nauche, présenté par le marquis de Saint-Viance. Adresse : à lui même, à Objat, par Brive.

28 août 1721. — Jean Boutet, sr des Martinières, présenté par M. de Mellet. Adresse : à Bellac, route de Limoges, par Poitiers, les lundis.

27 novembre 1721. — Jean de Loubriac de Ridoulet, présenté par M. le chevalier de la Roche. Adresse : à lui-même, à Brive.

27 novembre 1721. — Antoine Larbon, si de la Roche, présenté par M. Larbon. Adresse : à lui-même, à Mézierre, par Blac (sic) en Limosin, route de Toulouse.

11 avril 1725. — Joseph Lavaux Desbordes, de Bellac, présenté et recommandé par M. le garde des Sceaux. Adresse : à Bellac, par Poitiers.

11 avril 1725. – Raymond de Lavaur, sr de Fontmartin, baron de Sainte-Fortunade, présenté par M. de Saint-Priest. Adresse : à Tulle, pour Sainte-Fortunade.

6 avril 1730. — Joseph de Faure de Viallebot, de la ville de Limoges, présenté par M. le prince Constantin. Adresse : à lui-même, à Limoges.

2 janvier 1734. — Bernard Doudinot de la Boissière, de la généralité de Limoges, présenté par M. de Mandat. Adresse: à lui-même, à Limoges.

16 août 1738. — Raymond-Louis d’Arche, écuyer, sr de Vaurs, de la province du Limousin, présenté par M. le maréchal de Broglie. Adresse : à Tulle, pour Beaulieu, en Bas-Limosin.

23 août 1739. — Psaumet Ducheyron, écuyer, de la province du Limousin, parent de M. de Mandat, ancien brigadier, son oncle, présenté par M. le prince Constantin et M. le commandeur de Toul. Adresse : à lui-même, à Essé, par Confolens.

(M. Ducheyron est, par la suite, devenu aide-major, au traitement de 6.000 livres, et servait encore lors de la réforme des gendarmes, le 30 septembre 1787).

11 juin 1740. — Jean de la Suderie, écuyer, sr du Chambon, de la province du Limosin, présenté par M. de Lanchère, gendarme. Adresse : à Bellac.

25 juin 1740. — Pierre Malebay, seigneur du Cluzeau, intendance de Limoges, présenté par M. de Lanchère, gendarme. Adresse : à Bellac.

20 décembre 1740. — Louis Darfeuillie, écuyer, de la paroisse de Saint-Christophe, près Confolens, présenté par M. du Pouget. Adresse : à Bellac.

31 mars 1741. — Pierre de Combret, écuyer, sr de la Beyssarie, de la province de Limosin, élection de Tulle, présenté par M. de Vernège. Adresse : à la Beyssarie, près Tulle, en Limosin.

30 mai 1741. — Pascal de Germain, écuyer, demeurant à Saint-Germain-les-Vergnes, de la province de Limosin, présenté par M. du Pouget, ancien gendarme. Adresse : à Saint-Germain-les-Vergnes, près Tulle, en Limosin.

8 août 1741. — Arnauld de Lavareille, si de la Salle, de la province de Limosin, présenté par M. de Lavareille, son frère, garde du corps du roi, compagnie de Charost. Adresse : à Uzerche, en Limosin, pour Treignat.

5 septembre 1741. – Jean Gilles de Meynard, écuyer, sr de Queilhe, de la province de Limosin, présenté par M. Peyrat. Adresse : au château de Queilhe, près Tulle, en BasLimosin.

28 octobre 1741. — Raymond de Grandlac, écuyer, sr de Rioupeiroux, de la province du Bas-Limosin, présenté par M. de Cousset (?) brigadier. Adresse : à Beaulieu, en Bas-Limosin.

11 décembre 1741. — Guillaume de Loménie, de Château, de la province du Limousin, présenté par M. de Mandat, ancien brigadier de la Compagnie. Adresse : à lui-même, à Bourganeuf.

15 février 1742. — Antoine de Maussac, écuyer, sr de Salvagnac, de la province du Limousin, demeurant dans la ville de Colonges, présenté par M. du Pouget, ancien gendarme. Adresse : à Cressensac, pour Colonges, en Bas-Limosin, route de Toulouse.

14 mars 1742. — Jean-Louis Girbaud de Lavaysse, de la vicomté de Turenne en Limosin, présenté par M. l’abbé de Ventadour. Adresse : à Turenne, route de Toulouse, par Cressensac.

20 mai 1742. — Pierre-Antoine Busson de Lage, de la province du Limousin, présenté par M. de Beauregard, écuyer de Son Altesse. Adresse : à la Souterraine, route de Toulouse, par Arnac.

28 mai 1742. — Pierre-Joseph Sardain, sr du Repaire, de la province du Limousin, présenté par M. de la Brousse, brigadier, son parent. Adresse : à Chabanais, en Limosin.

1er juin 1742. — Barthélemy d’Estresse, comte de Lanzac, de la province du Quercy, présenté par M. de Sclafer. Adresse : à Souillac, en Quercy, pour Lanzac.

30 juillet 1742. — Simon du Chatenet de Grandsaigne, écuyer, évêché de Limoges, présenté par M. de la Borie, capitaine de cavalerie, son oncle. Adresse : à Limoges, pour Saint-Laurent.

(M. du Chatenet, nommé par la suite maréchal-des-logis, au traitement de 3.000 livres, servait encore, lors de la réforme prononcée le 30 septembre 1787).

4 avril 1743. — François et Jean, neveux de M. de Chauffaille. Henry du Burguet de Chauffaille, troisième neveu de M. de Chauffaille, a été ensuite reçu par M. le prince (de Rohan) qui a consenti qu’il soit admis du temps et à la place de François cy-dessus. — Jean de Chauffaille, brigadier, lors de la réforme des gendarmes, a eu une pension de 1.376 livres. Son frère Henri, a eu une pension de 601 livres.

24 avril 1743. — François de la Garde, si de la Rebuffie, de la province du Limousin, présenté par M. de la Brousse, brigadier. Adresse : à Tulle, en Limousin.

8 septembre 1643. — Charles-Guillaume Roche de Texon (?), de la province du Limousin, au bourg de Serilhac, présenté par M. de Mandat. Adresse : à Limoges.

1er novembre 1743. — Benoist de Bleimont, de la ville de Limoges, présenté par M. de Coux, ancien écuyer de M. le comte de Toulouse, et par M. de Chauffaille. Adresse : à Limoges.

(M. de Bleimont a été reçu dans la Compagnie, en Allemagne, pendant la campagne de 1743).

1er novembre 1743. – N….. de Bicheran, présenté par M. Telliard. Adresse : à Bicheran pour Beaulieu, par Tulle en Limousin.

5 décembre 1743. — Charles Guillaume Roche, sr de Texon, du Limousin, présenté par M. de Mandat, ancien brigadier de la compagnie. Adresse : à Séreilhac, près Limoges.

2 janvier 1744. — Émeric-Hugon de Marsillac, écuyer, de la province du Limousin, présenté par M. de la Borie, son oncle. Adresse : à Saint-Julien en Limousin.

11 juin 1744. — Sébastien-Raymond Ceyrac, écuyer, sr de Bouchetel, de la province du Limousin, présenté par M. du Cousset, ancien maréchal des logis. Adresse : à Tulle en Bas-Limousin.

3 août 1744. — Louis-Charles de Villelume de Beaumont, écuyer, sr de Trasforest et d’Ambazac, de la province du Limousin, présenté par M. Ducheyron. Adresse : en la terre de Trasforest, près Limoges.

27 novembre 1745. — Silvain de Monthebeau, de la province du Limousin, présenté par M. de la Brousse fils. Adresse : à la Souterraine, près Arnac en Limousin.

13 avril 1746. — Jean-François-Isaac-Charles Roche, sr du Masaudran, frère de M. Roche-Texon, à la même adresse.

6 avril 1747. — Dumont du Jassoneix, de la province du Limousin, parent de M. de Vernège, présenté par M. de la Salle, gendarme. Adresse : à Meymac en Limousin.

18 septembre 1747. — …..de Maledent de la Poujade, de la province du Limousin, présenté par M. d’Espagnac à l’armée, avait servi comme officier dans le régiment de Gondrin en 1743, 1744, 1745. Adresse : à Brive-la-Gaillarde.

29 avril 1749. — Joseph de Lespinasse, de la province du Limousin, fils du lieutenant-général de l’élection de Tulle, a été lieutenant au régiment de Nice, présenté par M. du Pouget, son parent. Adresse : à Tulle.

6 mai 1749. — Psaumet Ducheyron, fils de M. Ducheyron, gendarme.

29 mai 1749. — Jean-Baptiste de Fenieux, si de la Forge et du Mas, de la province du Limousin, demeurant en la ville de Châteaupoinssat, présenté par M. Ducheyron, gendarme. Adresse : à Morterolle en Poitou.

28 juin 1749. — Mathieu Dorat, sr des Monts, de la province du Limousin, présenté par M. de Viallebost. Adresse : à Limoges.

20 octobre 1749. — Dominique Lansade de Villefort, de la province du Limousin, présenté par MM. de Plaignes père et fils, ses parents. Adresse : à Brive, chez M. Lansade, son père, receveur des tailles.

(Ce gendarme, décoré de la croix de Saint-Louis, a eu rang de capitaine de cavalerie à la réforme de 1776.)

12 février 1751. — Étienne de Montenon, de la province du Limousin, demeurant au bourg de Saint-Prie-la-Plaine, présenté par M. de Viallebost. Adresse : à Saint-Prie-la-Plaine, par Limoges.

26 avril 1751. – Henri-Yrieix Doudinot de la Boissière, de la province du Limousin, fils de M. de la Boissière.

2 juin 1751. — Jean du Lac, cousin de M. du Pouget, de la province du Limousin, présenté par M. Danjony, ancien officier des gardes-du-corps. Adresse : à Bort, près Clermont en Auvergne.

1er mai 752. — Joseph de Pons de Solières-Dumas, écuyer, de la province du Limousin, demeurant en sa terre du Mas, présenté par M. de Maltart, son cousin. Adresse : à SaintJulien en Limousin.

9 août 1752. — Joseph de Turenne, écuyer, sr de Falgueyroux et Grandlac, de la province du Limousin, présenté par M. de Grandlac, son oncle. Adresse : à Beaulieu en BasLimousin.

26 octobre 1752. — Jean-Nicolas de Combarel, fils de M. de Vernège, major de la compagnie.

31 décembre 1752. — Gaspard de Puymartin, écuyer, sr de Miègemont, de la province du Limousin, présenté par M. Rignac de la Peyre, garde-du-corps du roi, de la compagnie de Noailles. Adresse : à Beaulieu en Bas-Limousin.

28 mai 1753. — François-Pierre Daniel, écuyer, sr de la Ganerie, de la province du Limousin, demeurant à SaintLéonard, présenté par M. du Châtenet, gendarme, son oncle. Adresse : à lui-même, à Saint-Léonard en Limousin.

6 octobre 1753. — Dominique-Jean-Joseph de Bardoulat de Plazanet, écuyer, de la province du Limousin, élection de Tulle, présenté par M. de Lavareille, gendarme. Adresse : à lui-même, à Tulle pour Plazanet.

2 février 1754. — Joseph Durant, écuyer, sr du Boucheron, de la province du Limousin, demeurant dans la ville de Limoges, présenté par M. le vicomte de Mérinville, capitaine sous-lieutenant de la compagnie. Adresse : à lui-même, à Limoges.

14 mars 1754. — Clément Hugon des Martines, natif de Saint-Junien en Limousin, présenté par M. de Marcillac, a servi exactement jusqu’à la réforme du 30 septembre 1787.

23 septembre 1754. — François de Comte, sr de Monceaux, âgé de vingt-huit ans, présenté par M. de la Rodareille, brigadier des gardes-du-corps du roy. Adresse : à Monceaux près Treignac en Limousin.

20 janvier 1755. — Jean-Léonard Meynard de Queilhe, âgé de vingt-deux ans, natif de Tulle, présenté par M. le chevalier de Rambure, écuyer de Madame Sophie. Adresse : par Tulle en Limousin, à Queilhe.

4 avril 1755. — Jean-François de Lavareille de la Salle, fils de M. de Lavareille l’ainé. Adresse : à Uzerche en Limousin.

8 avril 1755. — Jean-Baptiste de Lansade, natif de Brive, présenté par M. son oncle. Adresse : à Brive.

8 avril 1755. — Arnauld Combret, natif de la paroisse de Marsillac, fils de M. de la Beyssarie. Même adresse que M. son père. M. Arnauld Combret a été compris dans la réforme de 1775, et a reçu un certificat du capitaine, à la date du 10 janvier 1784, pour des lettres de vétérance.

18 avril 1755. — François Mallebay de la Vigerie, âgé de vingt ans, natif de Bellac, parent de M. Ducluzeau, gendarme. Adresse : à Bellac.

25 juin 1755. — Jean-Bernardin Feydeau de Saint-Christophe, écuyer, et Michel Feydeau de Charbonnières, tous deux frères de M. Feydeau, gendarme. Adresse : à Bellac.

24 août 1755. — André-Hébrard de Veyrinas, si du Gravier, âgé de vingt ans, natif de Nexon, élection de Limoges, présenté par M. de Chauffaille, brigadier de la compagnie. Adresse : à Nexon.

22 septembre 1755. — Pierre Dastugue, natif de la ville de Corrèze, duché de Ventadour en Limousin, présenté par M. de Combarel de Sartiges. Adresse : à Corrèze par Tulle.

16 juin 1756. — Philippe Hugon, sr de Marcillac, père de feu M. de Marcillac, gendarme, en remplacement de son fils, décédé à l’hôtel. Adresse : à Saint-Junien en Limousin.

26 septembre 1756. — Clément-Hugon de Marcillac, natif de Saint-Junien en Limousin, frère de M. de Marcillac, gendarme, mort à l’hôtel le 15 juin. Adresse : à Saint-Junien en Limousin.

30 avril 1757. — Antoine Dumas, écuyer, si des Combes, natif de Tulle, présenté par M. de Saint-Germain. Adresse : à Tulle.

27 mai 1757. — Jean-Baptiste de Vidaud, écuyer, natif de Limoges, présenté par M. de Saint-Cricq. Adresse : à Limoges.

6 juin 1757. — Gautier de la Vergne, écuyer, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment de la Fère, présenté par M. Ducheyron. Adresse : à Aixe en Limousin, près Limoges.

6 juin 1757. — Joseph-François Ruben, sr de Couder, natif de la ville d’Eymoutiers en Limousin, présenté par M. de Lavareille l’aîné. Adresse : à Limoges.

12 juin 1757. — Jean Materre des Raoux, natif de la paroisse Saint-Hilaire-les-Courbes, intendance de Limoges, présenté par M. le chevalier de la Rodarelle, garde-du corps à la compagnie de Villeroy. Adresse : à Uzerche, pour Treignac en Limousin.

20 juin 1757. — François de Lage-Dumas, natif d’Availle, frère de M. de Lage-Dumas, gendarme. Adresse : à Confolens.

9 avril 1758. — Jacques-Philippe de Gay, écuyer, baron de Nexon, présenté par M. Ducheyron.

(D’après une note, il est passé aux mousquetaires gris le 6 octobre 1764.,

24 août 1753. — Guillaume Rouliat de Razez, natif de Limoges, présenté par M. de Viallebost. Adresse : à Limoges. M. Rouliat de Razez a été compris dans la réforme de 1775.

22 octobre 1758. — Jean-Baptiste Delmas, écuyer, sr de la Rebière, natif de la ville d’Ussel, présenté par lui-même. Adresse : à Ussel en Limousin. par Tulle.

9 avril 1759. — Étienne de Meyvière, écuyer, natif du bourg de Vigeois en Limousin, présenté par M. de Lavareille. Adresse : à Uzerche.

26 juin 1759. — Charles David, écuyer, sr des Étangs, et Pierre-François David, écuyer, natif de la paroisse de Nexon, généralité de Limoges, présenté par M. de la Rochetexon. Adresse : à Limoges.

30 juin 1759. — Charles-François Moulinier, sr de la Rivière, natif de Bellac, présenté par M. Du Cluzeau père. Adresse : à Bellac.

5 juillet 1759. — Martial Dugenety, natif de Limoges, présenté par M. Dorat des Monts. Adresse : à Limoges.

28 janvier 1760. — Pierre Pasquet, écuyer, sr de Figas, présenté par M. Ducheyron. Adresse : à Ségur par Uzerche en Limousin.

1er avril 1760. – Jean-Paul de Combarel, né à Paris, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, fils de M. de Vernège, major de la compagnie des gendarmes de la garde. Adresse : à Paris.

29 août 1760. — Jean-Jacques Lionet, écuyer, chevalier de Saint-Hippolyte, natif d’Egletons, a servi dans le régiment de Nice pendant quatorze ans, présenté par M. le chevalier de Soudeilles. Adresse : à Égletons en Limousin.

5 avril 1763. — Jean-Baptiste Goursault de Merly, écuyer, natif de Rochechouart, neveu de M. de Vareille, chef de brigade des gardes-du-corps, présenté par M. le vicomte de Mérinville. Adresse : à Rochechouart.

(D’après une note marginale, son certificat du 26 mars 1788 a été remis à M. du Chatenet.)

9 juin 1763. — Paul-Guy de Gimel, écuyer, né le 10 mars 1748 à Tudeils, en Bas-Limousin, présenté par M. de Granlac. Adresse : à Beaulieu en Bas-Limousin.

(M. de Gimel a passé ultérieurement au corps royal d’artillerie, où il est devenu capitaine décoré de la croix de Saint-Louis en 1785.)

9 juin 1763. — Charles du Teilhet de la Mothe, écuyer, natif d’Arnac en Limousin, présenté par M. le baron d’Espagnac, lieutenant-général, son oncle. Adresse : à Brive.

(M. du Teilhet de Lamothe a passé sous-lieutenant de dragons dans la Légion corse en 1770.

16 septembre 1763. — Jean-Louis Dufaure, sr du Bessol, natif de Beaulieu en Limousin, présenté par M. de Grandlac. Adresse : à Beaulieu en Bas-Limousin.

20 septembre 1763. — Léonard-Antoine de Grandseigne, chevalier, présenté par M. du Chatenet. Adresse : au château d’Enerat, près Limoges.

1er octobre 1763. — Louis-Charles de Magnac de Bergeron de Chaumont, natif de la paroisse d’Ussac en Limousin, présenté par son parent M. de Combarel, capitaine de cavalerie. Adresse : au château de Chaumont, près Brive.

(Il résulte d’une mention marginale que M. de Bergeron de Chaumont a servi très exactement jusqu’à la réforme de 1787.

1er décembre 1763. — Siméon Lamy de Lachapelle, de Limoges, présenté par Mgr l’évêque de Limoges.

15 juin 1764. — Antoine Faulte du Buisson, écuyer, natif de Limoges, présenté par M. Dièche. Adresse : à Limoges.

1er avril 1765. — Jean-Baptiste de Massoulié, écuyer, natif de Beaulieu en Bas-Limousin, présenté par M. de Grandlac, son parent. Adresse : à Beaulieu en Bas-Limousin.

11 mai 1765. — Raymond Dupeyrat, natif d’Uzerche en Limousin, âgé de huit ans, neveu de M. de Chauffaille. Adresse : à Uzerche.

(M. Dupeyrat a passé comme garde-du-corps dans la compagnie Villeroy, en mai 1772.

1er novembre 1765. — Martial de Braquilanges, écuyer, sr de Mortegoutte, présenté par M. de Combarel. Adresse : au château de Mortegoutte, près Tulle en Limsusin.

31 mars 1766. — Charles Gontaut, écuyer. si de Billac, natif de Billac, présenté par M. de la Force, son oncle, garde-du-corps à la compagnie de Noailles. Adresse : par Beaulieu en Bas-Limousin, à Billac.

17 juin 1766. — Jacques-François-Clair de Lavaur, écuyer, natif d’Argentat en Bas-Limousin, présenté par M. de Combarel. Adresse : à Argentat en Bas-Limousin.

30 mai 1767. — Pierre-Alexandre de la Majorie, chevalier, sr de Soursac, natif de Foussat, élection de Tulle, présenté par M. de la Beyssarie. Adresse : à Clermont, pour Mauriac en Auvergne.

26 juin 1767. — Paul, chevalier de Nollet, écuyer, natif de Saint-Junien en Limousin, a servi comme lieutenant au régiment de Hainaut-Infanterie, a été nommé chevalier de Saint-Louis. Adresse : à Saint-Junien.

29 juin 1767. — François de Lavareille le Cadet, natif d’Uzerche en Limosin, âgé de quatorze ans, présenté par cinq ans, natif d’Argentat en Limousin, présenté par M. le baron d’Espagnac. Adresse : à Ussel.

4 février 1774. — Sapientis, natif de Brive, présenté par Mme l’abbesse d’Ussel et M. de Lansade. Adresse : à Brivela-Gaillarde.

17 mars 1774. — Léonard du Teilhet de Lamothe, âgé de dix-sept ans, natif de Brive, présenté par MM. de Chauffaille et du Cheyron. Adresse : à Brive.

18 mars 1774. — Bernard de la Pommeraye, sr de Lavaysse, âgé de dix-huit ans, natif de la paroisse SaintÉtienne de Neuvic, diocèse de Limoges, présenté par M. de la Vergne père.

24 mars 1774. — Pierre de Loménie, écuyer, âgé de vingtsix ans, natif de Limoges, présenté par M. de Laulanier. Adresse : à Limoges.

1er juillet 1775. — Jacques-Jean de Bruchard, écuyer, âgé de vingt-quatre ans, chevalier, sr de la Pommélie, natif de la paroisse Saint-Paul en Limousin. A déjà servi comme sous-lieutenant au régiment d’Aunis-Infanterie, présenté par M. du Châtenet. Adresse : au château de la Pommélie, paroisse Saint-Paul, par Limoges.

6 octobre 1775. — Géraud du Bac, écuyer, âgé de quinze ans, natif de Servières en Limousin. présenté par M. de la Coste, chevalier de Saint-Louis, officier des gardes-ducorps. Adresse : par Tulle en Limousin, à Argentat pour Servières.

(Ici se place la réduction à cinquante du nombre des gendarmes.)

20 mai 1783. — Jacques-Joseph Dufaure de Sauvezie de Meilhac, âgé de vingt-huit ans, neveu de M. le baron d’Espagnac. Adresse : à Brive-la-Gaillarde, pour Voutezac.

2 janvier 1785. — Jean Dufaure, chevalier de Meilhac de Sauvezie, frère de M. de Meilhac, surnuméraire dans la compagnie, a été reçu par le prince (de Rohan) comme ayant servi dans le régiment de Neustrie, en qualité de lieu tenant en second, depuis le 16 juin 1776, jusqu’au 2 octobre 1784.

10 avril 1786. — Pierre – François – Marie Meynard de Queilhe, âgé de dix-sept ans et demi, natif de Tulle, pa roisse Saint-Julien, fils de M. Meynard de Queilhe, gendarme, présenté par M. son père. Adresse : à Tulle.

2 octobre 1786. — Jean-Baptiste, chevalier de Ribeyreyx, ågé de vingt-sept ans, gentilhomme de la province du Limousin, natif de Romorantin en Sologne, présenté par M. le comte d’Agoust. A servi en qualité de lieutenant au régiment de Navarre-Infanterie.

21 octobre 1786. — Antoine de La Joimard de Bellabre, âgé de trente-quatre ans, natif de Saint-Léonard, diocèse de Limoges, a servi dans la première compagnie des mousquetaires, a été présenté par S. A. Mgr le prince de Montbazon. Adresse : à Saint-Léonard en Limousin.

15 janvier 1787. — Charles Pasquet, chevalier, så de Salagnac, fils de M. le comte de Salagnac, présenté par M. Du Cheyron, son cousin. A servi dans le régiment Prince de Turenne en qualité de lieutenant. Adresse : au château de Salagnac, par Uzerche en Bas-Limousin.

6 janvier 1787. — Jean-Étienne Jacques de Monneron, écuyer, âgé de vingt ans, fils de M. de Monneron, ancien mousquetaire, présenté par M. du Châtenet, maréchal des logis, son oncle. Adresse : à Limoges.

6 mars 1787. — Joseph Roulhac de Chézeau, écuyer, âgé de vingt ans, natif de Limoges, neveu de M. de Roulhac de Razès, ancien gendarme, présenté par son oncle, a servi dans le régiment Royal-Cavalerie à Strasbourg. Adresse : à Limoges.

9 mars 1787. — Jean-Joseph de Compreignac, a servi dans les gardes-du-corps, compagnie Écossaise, depuis le 10 juin 1770, jusqu’au 25 mars présenté par M. Du Cheyron, major.

22 avril 1787. — Jean-Gabriel-Martin de Laveyrie, âgé de dix-huit ans et demi, natif d’Hautefage, diocèse de Tulle, présenté par M. de Turenne, gendarme de la garde. Adresse : à Argentat, par Tulle.

30 mai 1787. — Jacques La Brue de Saint-Bausile, écuyer, âgé de vingt-trois ans, natif du diocèse de Limoges, a servi dans les gardes-du-corps depuis le 26 septembre 1773, présenté par M. le maréchal de Noailles. Adresse : par Tulle, à Argentat.

25 juin 1787. — Jean-François-Martial de la Mazorie ou de la Majorie, écuyer, âgé de dix-neuf ans, natif de Tulle en Limousin, présenté par M. de Turenne, gendarme de la garde. Adresse : à Tulle.

(Ce gendarme fut le dernier Limousin admis avant la réforme prononcée le 30 septembre 1787.)

(Bulletin de la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze, 1909)

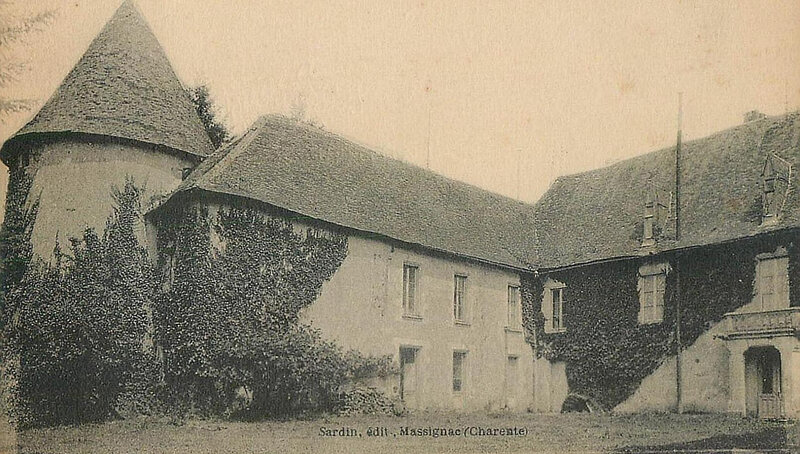

Charente — Massignac — Château des Étangs (Façades Ouest et Nord)

Charente — Massignac — Château des Étangs (Façades Ouest et Nord)